La memoria, esa embaucadora infiel, no me deja recordar el nombre del programa de televisión, en blanco y negro, aunque sí el de su presentador, Gonzalo García-Pelayo (creo que se escribía con guión), en el que en una sobremesa de 1974 escuché cantar, sin ver su imagen, por primera vez a José Antonio Labordeta: “Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta.” La sorpresa y el estremecimiento ante la hondura, la nobleza y la fuerza de aquella voz me dejaron sin palabras en aquel sofá del cuarto de estar de la casa de mis padres. Compré enseguida el disco, elepé de vinilo, editado por Edigsa, la de los cantautores catalanes. La austeridad del acompañamiento musical, una guitarra sola, y la voz recia, profunda y grave de Labordeta realzaban los textos y las melodías que reflejaban, con cierta tristeza, la realidad aragonesa: “Para Navidad la oliva, para el verano la siega, para el otoño la siembra, para primavera nada.” Así que, escuchando el disco, era como si viéramos “las arcillas viejas, las arcillas pobres”, o “el campo que se agosta”, o “el sacristán que loco por las campanas se desguazó ante el altar.” Todo era autenticidad, desgarro, canto que hundía sus raíces en lo más profundo de la tierra aragonesa.

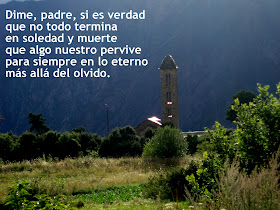

Como su hermano Miguel, el poeta, también José Antonio “quiso ser palabra sobre el río al amanecer”, y como él, “se nos marchó con un suave silencio que el viento rompió.” El título del disco era en sí mismo una lección ética y lo decía todo Cantar y callar. Fue lo que hizo. Cantó y ahora, por desgracia, le tocó callar, aunque su voz siempre permanecerá entre nosotros. Que la tierra le sea leve en este casi otoño en el que ya “las uvas dulces van por el aire” y lo hacen, como él decía, "reventar de parte a parte.”